La Bisbetica Domata

La commedia di William Shakespeare tradotta dall’inglese in lingua veneta.

Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona

regia Paolo Valerio e Piermario Vescovo

scene Giuseppe De Filippi Venezia

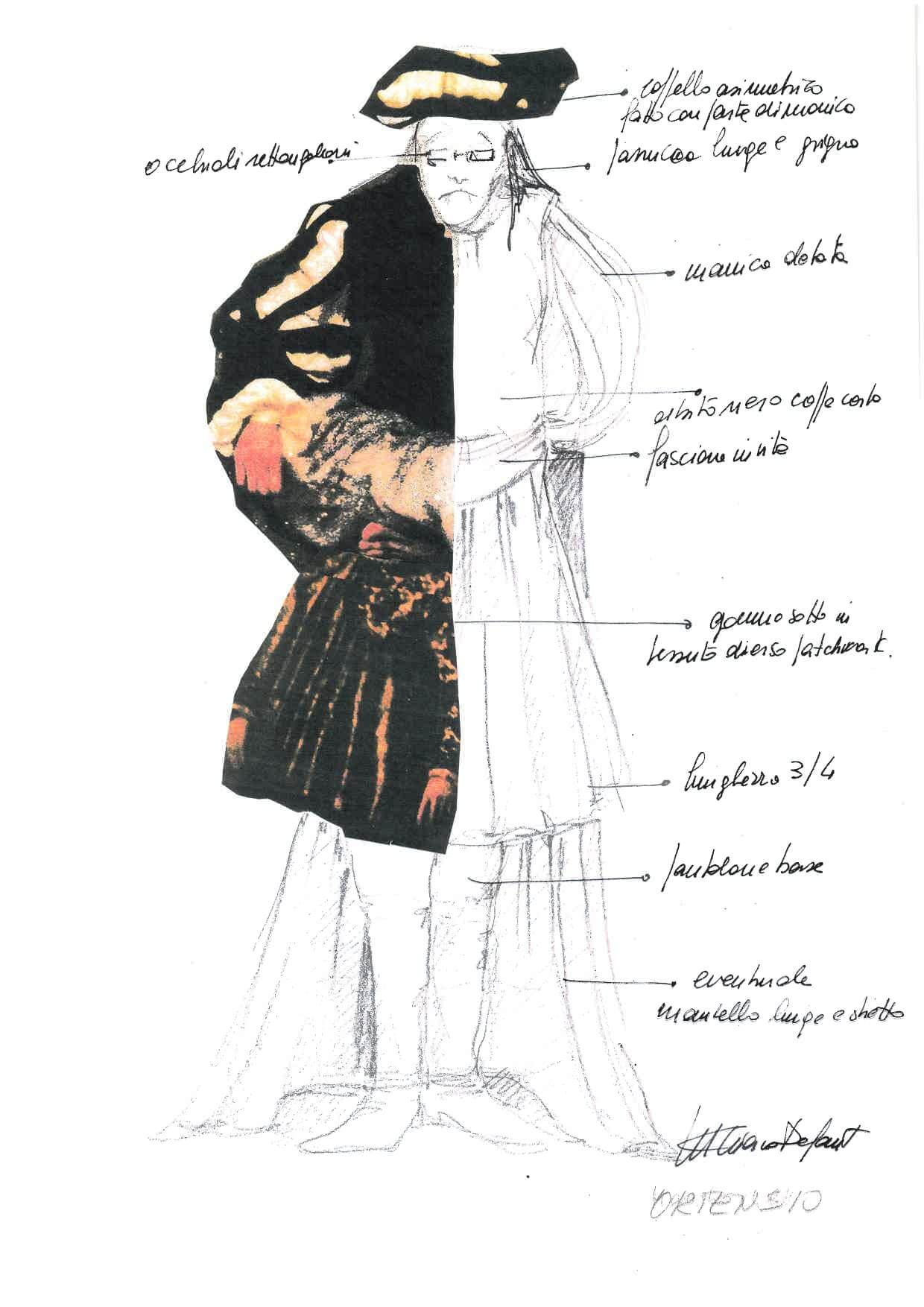

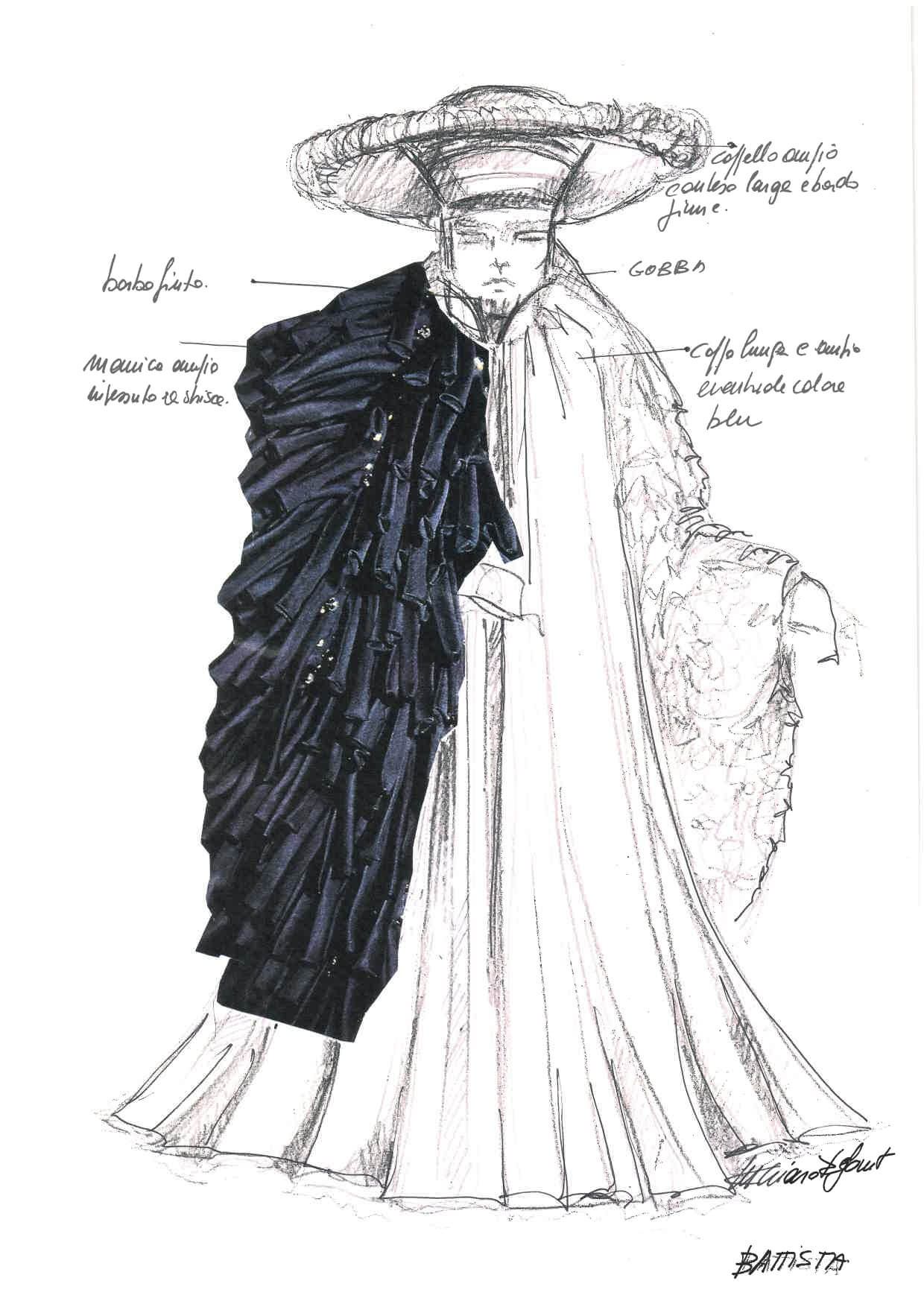

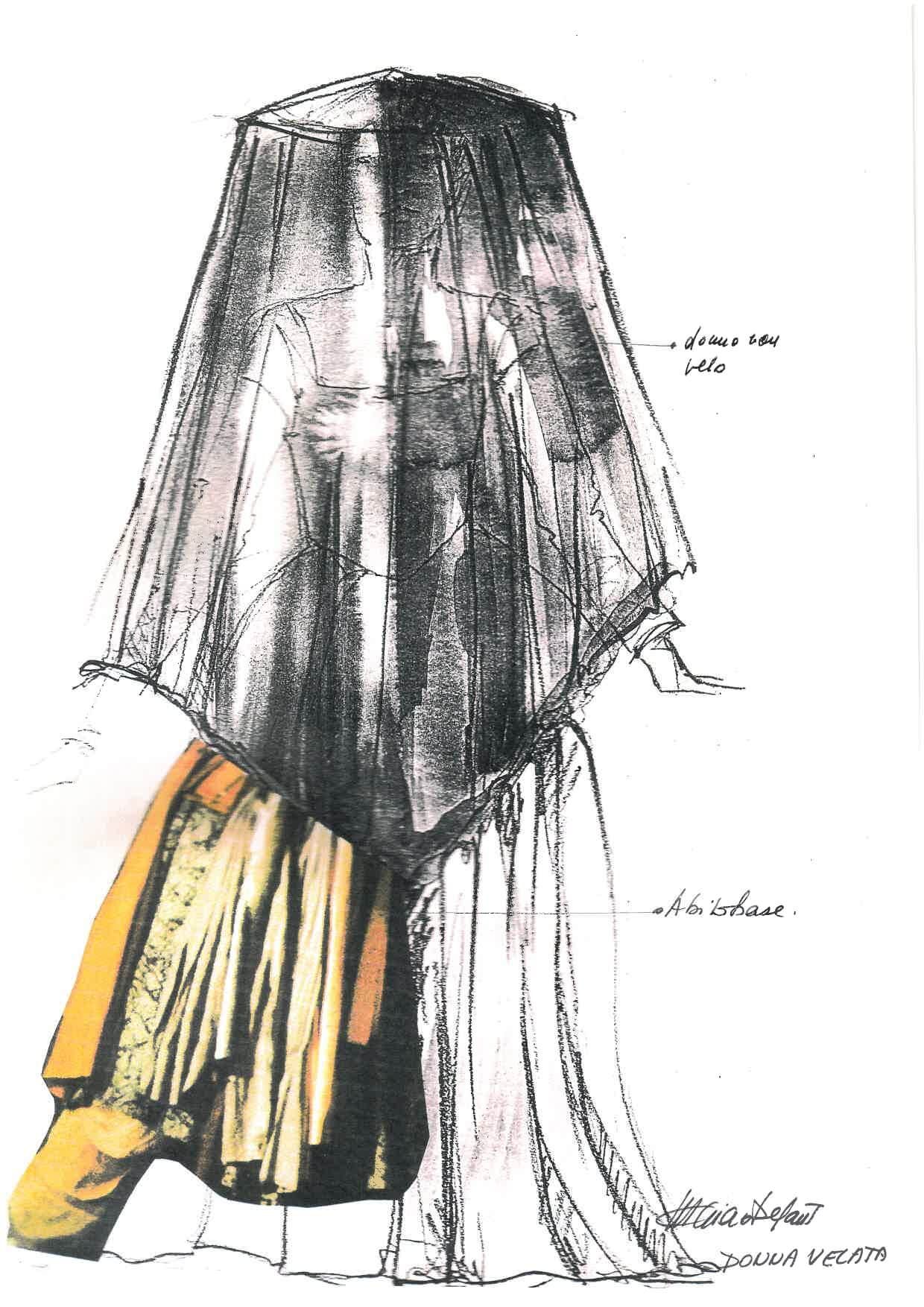

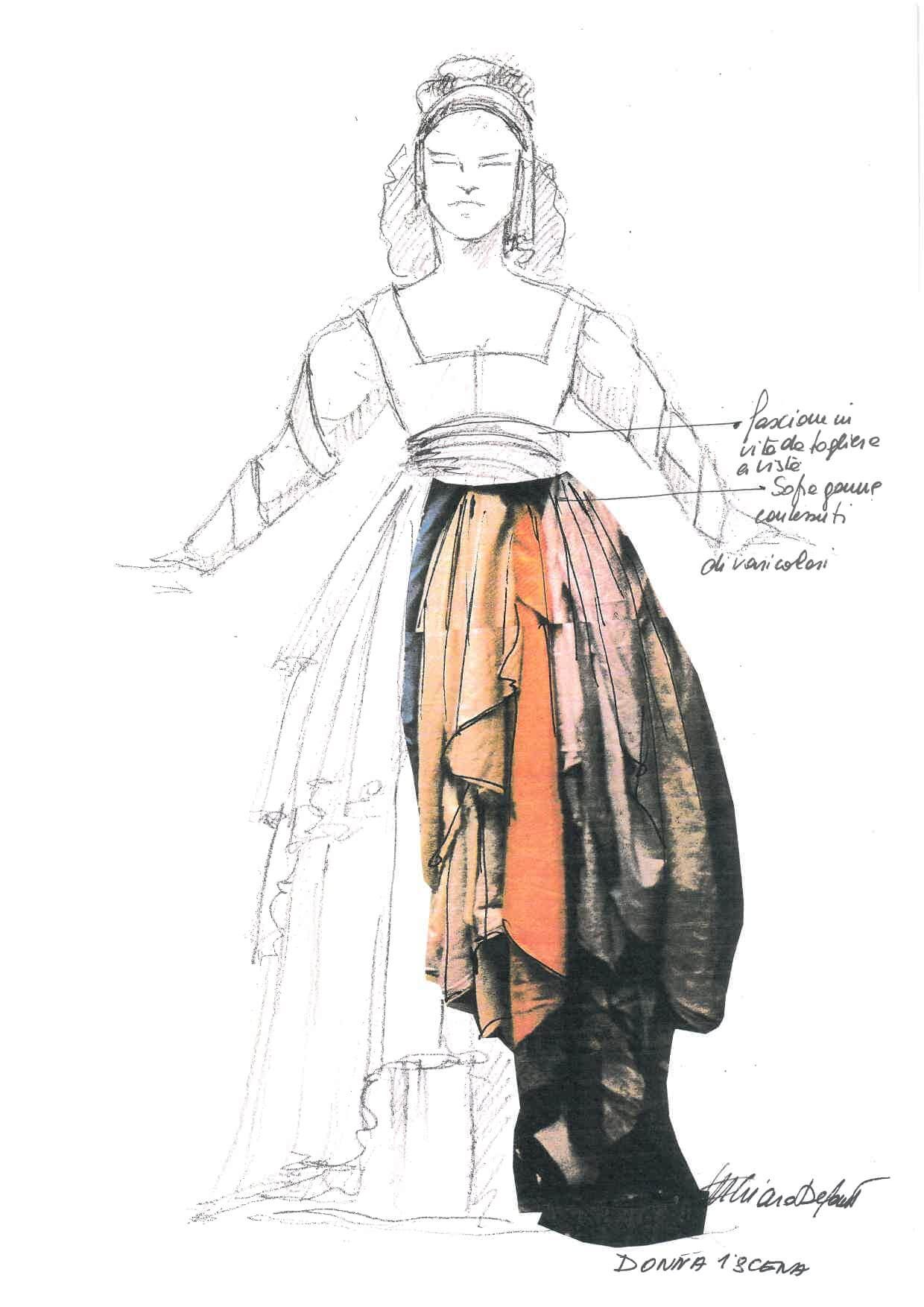

costumi Chiara Defant

musiche Antonio Di Pofi

luci Enrico Berardi

illustrazioni dal vivo Gek Tessaro

responsabile tecnico Roberto Rossetto

assistente alla regia Paola Degiuli

sarta Marta Malatesta

Petruccio Natalino Balasso

Caterina Stefania Felicioli

Gremio Linda Bobbo

Falso Vincenzo al pianoforte Ursula Joss

Tranio Silvia Masotti

Bianca Marta Meneghetti

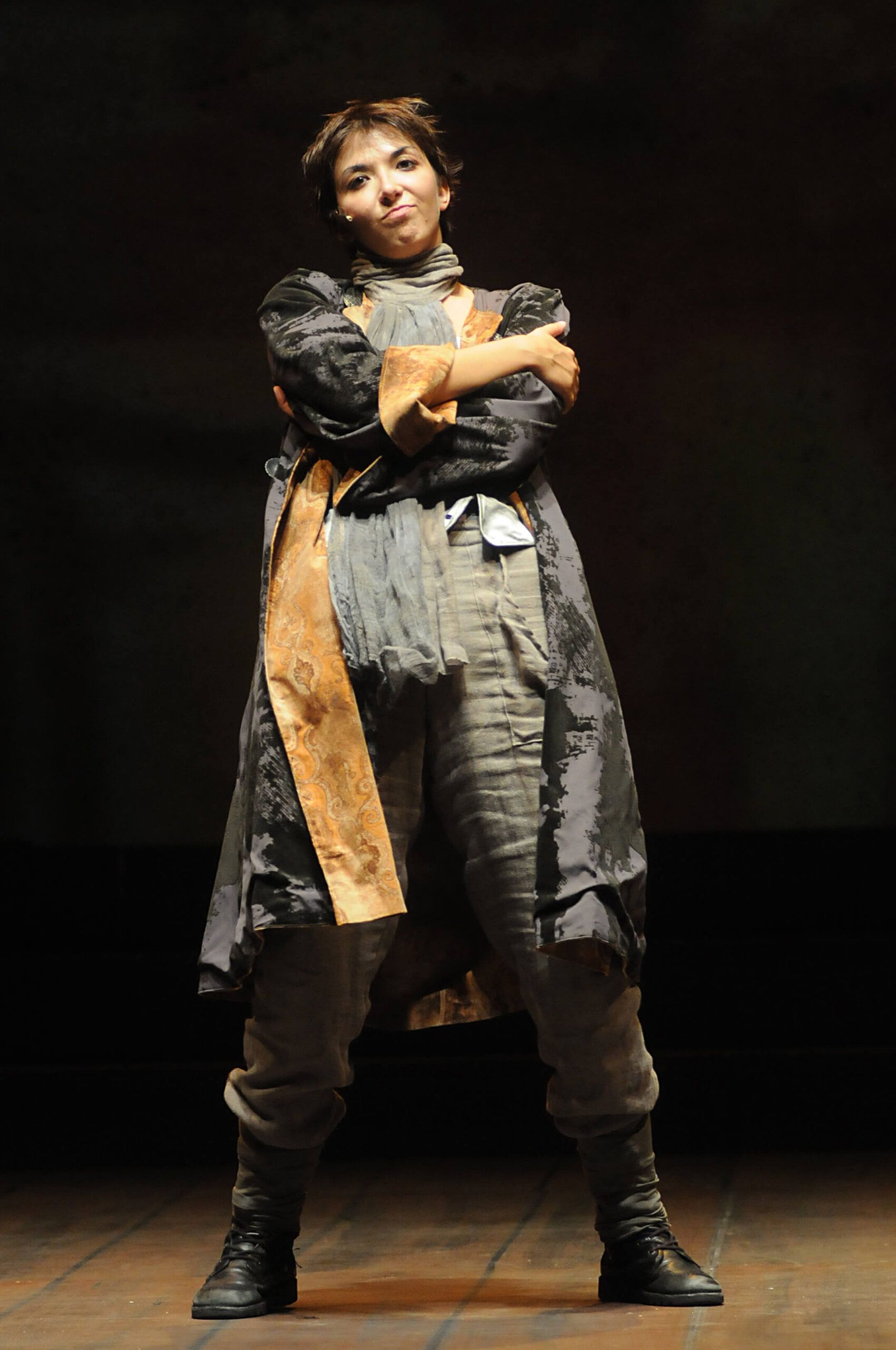

Grumio Lucia Schierano

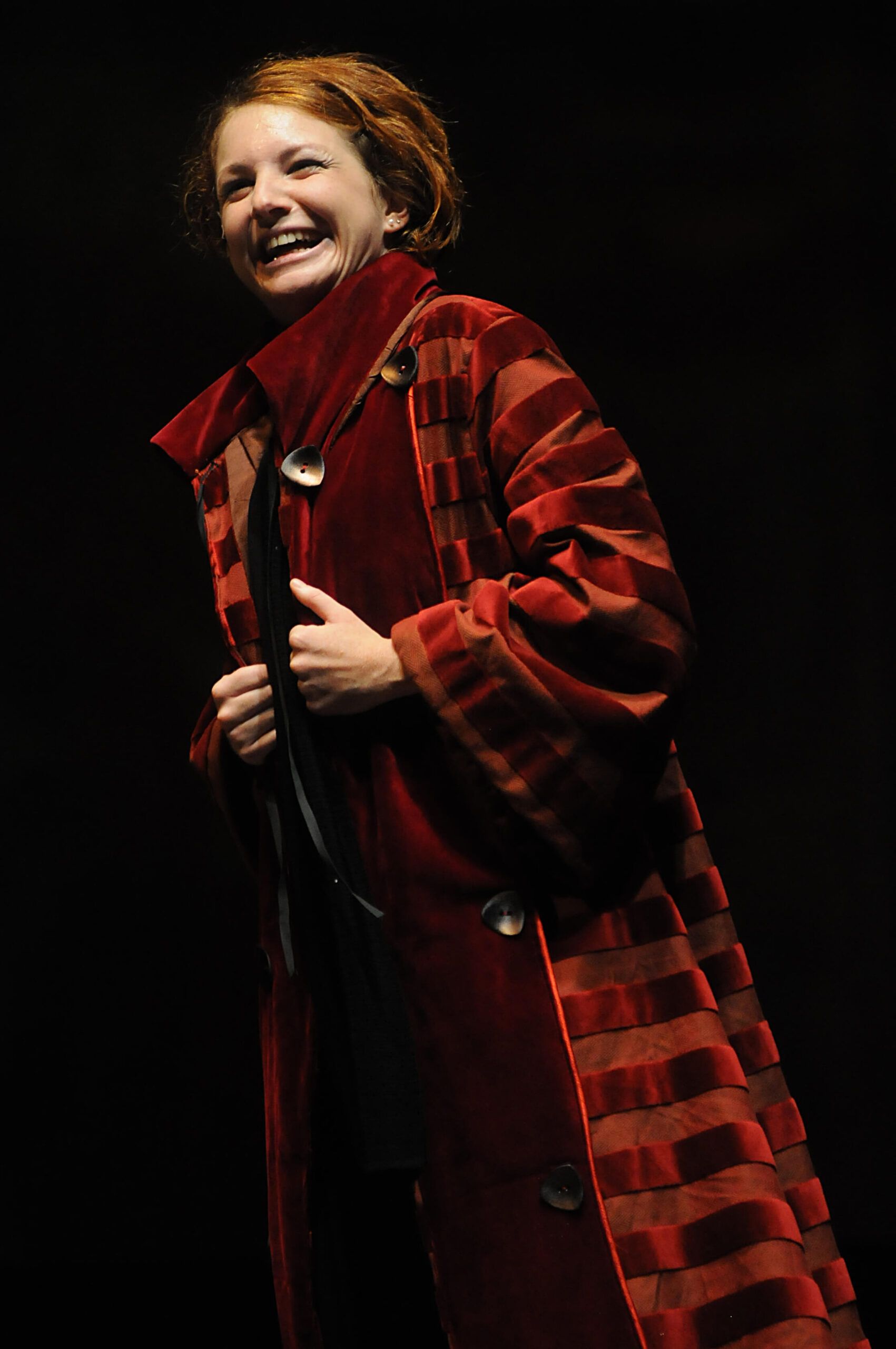

Battista Carla Stella

Ortensio Antonella Zaggia

Lucenzio Camilla Zorzi

“Nel sogno m’imparolo” Cesare Ruffato

Tradurre o adattare La bisbetica domata in veneto non ha alcuna velleità o rivendicazione: è, semplicemente, un’operazione teatrale. C’è, semmai, da stupirsi che una tradizione letteraria e spettacolare tanto ricca – che attraversa i secoli, da Ruzante a Goldoni e oltre – e il più grande uomo di teatro di tutti i tempi, che ha ambientato su suggestioni novellistiche o drammatiche tante sue trame tra Venezia, Verona e Padova, non sisiano, naturalmente, incontrati, soprattutto alla luce delle ricreazioni più alte degli anni a noi più prossimi, dalla versione in napoletano secentesco della Tempesta con cui Eduardo ha chiuso la sua carriera, alla straordinaria invenzione del lombardo barocco degli scarozzanti di Testori, per limitarci a due episodi di particolare evidenza. Su un terreno più basso – quello che ci appartiene – l’origine della scommessa è in ogni caso il tentativo di restituire almeno in parte un linguaggio che possiede insieme la concretezza del parlato e l’astrattezza della combinazione concettosa. Scendere verso il dialetto aiuta certo immensamente, perché offre appigli di verità – di cose, espressioni, locuzioni – a un universo discorsivo che l’italiano, per sua costituzione, riesce difficilmente ad afferrare.

Nella complicata e per più versi sfuggente cronologia delle opere shakespeariane una Bisbetica domata – che si svolge ad Atene – sembra collocarsi negli anni giovanili del drammaturgo, intorno al 1594: data in cui va in stampa una meno nota versione della commedia, tratta da un copione o dalla memoria di qualche attore. Mentre nella più celebre versione “padovana”, la beffa giocata a Christopher Sly – il calderaio ubriaco davanti a cui gli attori recitano la storia di Caterina e Petruccio, di Bianca e dei suoi pretendenti – è solo una sorta di prologo, che non trova poi alcuna prosecuzione, la versione “ateniese” costruisce, viceversa, una vera e propria cornice intorno alla commedia recitata dai comici, con alcune brevi parentesi, o “cerniere”, in cui periodicamente riappare lo spettatore ubriaco e, soprattutto, con una conclusione speculare all’inizio, a proposito dell’incertezza che i sogni proiettano sulla vita. Se questa cornice offre al quadro della Bisbetica un tempo esatto – dal far della sera al mattino seguente –, essa suggerisce anche un elemento di più singolare e libero raccordo del ruolo dell’ubriaco sognatore con la “commedia in commedia”. Come accade a tutti i sognatori, il ruolo di chi è spettatore nel “teatro del sonno” e di chi in sogno agisce è sottile e intercambiabile. Non siamo sicuramente i primi – perché tutto è stato già fatto e tentato – a pensare di far entrare Sly nel sogno commedia come attore, e anzi nel ruolo del personaggio-cardine di Petruccio. Le trame fitte di complicati scambi d’abito e di persona – servi che si fanno padroni, finti padri, finti precettori e quant’altro – del versante della commedia di solito ampiamente sforbiciato negli allestimenti moderni sono, di conseguenza, qui mantenute, nel gioco di una vertigine teatrale o di un’allucinazione comica.

Anche la commedia “dalla parte di Bianca” potrebbe, dunque, benissimo essere un sogno, e cioè procedere con la leggerezza, la velocità, la mutabilità con cui nei sogni tutto si sovrappone e si trasforma. Shakespeare ha senz’altro letto le prime commedie di Ludovico Ariosto – come I suppositi, a cui la Bisbetica si ispira per la sua trama complicatissima e i suoi scambi dabito e identità – mentre egli sicuramente non poteva conoscere autori come Ruzante, evidentemente inaccessibili. Trame e invenzioni circolavano naturalmente, di rifacimento in rifacimento, nell’Europa di allora, per le vie del teatro recitato dagli attori, oltreché di quello messo su carta dai letterati. L’ubriaco Sly, per esempio, può ricordare i personaggi di Ruzante che vedono dormendo la commedia, e la raccontano senza capire se essa sia sogno o vita, come i contadini che ricordano al risveglio le trame confuse e il sorriso delle pute spettatrici che guardano dalla parte alta delle gradinate, tanto da credere di essere morti e di tornare dal paradiso. E un abbaiare di cani – proprio come succede qui – è il rumore di fondo, in una battuta di caccia, su cui racconta di appisolarsi Ruzante proprio nella “notte dell’epifania” nella cosidetta Lettera all’Alvarotto: un sogno di commedia che alterna l’italiano della veglia al dialetto del sogno. Angelo Beolco è – del resto – il primo grande scrittore veneto, quattro secoli prima di Andrea Zanzotto e di altri poeti del nostro tempo, a concepire il “dialetto” – la lingua grossa o la lingua materna – non solo come un prevedibile strumento di realismo o di imitazione della vita quotidiana, ma come lingua del sogno e del profondo, sicuramente adatta ai fantasmi e alle ombre del teatro, alla vita come recita. È fin banale ricordare – infine e per il più vistoso capovolgimento di questo spettacolo – che le compagnie del teatro elisabettiano erano composte solo da attori di sesso maschile. La Bisbetica è, nella sua realtà concreta, una commedia in cui quasi tutti i personaggi sono uomini e che viene assunta, spesso con imbarazzo, quale prototipo di trama misogina per antonomasia nella tradizione teatrale. Quello che qui si tenta ci è, allora, sembrato un esito quasi naturale se si parte dall’unione di Sly e Petruccio, del sognatore sconfitto e del protagonista vincitore, soprattutto se il protagonista – come qui ancora accade – viene sottratto al canone, peraltro del tutto convenzionale, del primo attore prestante.

Quale migliore occasione per un rovesciamento di prospettiva, rispetto alla consueta morale della sottomissione femminile, nel chiamare un drappello di donne, attrici o scarozzanti, a mettere in scena la celebre commedia e il sogno che la contiene?

2 marzo Teatro Comunale Verdi, Lonigo

5 marzo Teatro Comunale, Gorizia

6 marzo Teatro Comunale, Belluno

7 marzo Teatro Accademia, Conegliano

8 marzo Teatro Comunale, Tesero

9-11 marzo Teatro Nuovo, Verona

13 marzo Teatro Comunale Verdi, Maniago

14 marzo Teatro Gustavo Verdi, Palmanova

16 marzo Teatro Sociale, Mantova

17-18 marzo Teatro Pax, Cinisello Balsamo

19-21 marzo Teatro Dehon, Bologna

24 marzo Teatro Sant’Antonio, Montecchio Maggiore

25 marzo Teatro Don Bosco, Chioggia

26 marzo Teatro Comunale R. Pascutto, S. Stino di Livenza

27 marzo Palazzo del Turismo, Montegrotto

28 marzo Teatro Modernissimo, Noventa Vicentina

30 marzo Teatro Sociale, Cittadella

31 marzo Teatro Sociale, Rovigo

7 aprile Teatro Salieri, Legnago

8 aprile Teatro Comunale, Mirano

9 aprile Teatro Astra, Schio

10-11 aprile Teatro Toniolo, Mestre

12 aprile Teatro Super, Valdagno

13-14 aprile Teatro Astra, Bassano

15 aprile Teatro Comunale, Cossato